Rénovation de maisons en pisé : Le guide complet pour un habitat sain et performant

Le pisé, cette technique de construction ancestrale en terre crue, façonne depuis des siècles le paysage bâti de l’Isère et du Pays Voironnais. Au-delà de son charme authentique et de son héritage patrimonial, le pisé est un matériau « vivant » aux qualités écologiques et de confort remarquables.

Cependant, sa rénovation est une démarche délicate. Elle exige une compréhension profonde de ses spécificités pour garantir sa pérennité et le bien-être de ses occupants. Cet article vous propose un guide exhaustif pour naviguer dans les défis de la rénovation des maisons en pisé. Nous intégrons les dernières connaissances techniques et scientifiques, et soulignons les ressources locales essentielles pour allier performance moderne et respect du bâti ancien, assurant un habitat sain et durable.

Les 3 points importants à retenir :

- Gérer l’eau est la priorité absolue. L’eau est le principal ennemi du pisé. Assurez-vous que votre maison ait « un bon chapeau et de bonnes bottes » pour la protéger de la pluie et des remontées capillaires.

- Respectez la nature du pisé. Proscrivez le ciment et tous les matériaux étanches. Privilégiez des enduits et des matériaux perspirants (chaux, terre) qui laissent les murs « respirer ».

- Isolez avec la bonne méthode. L’isolation par l’extérieur (ITE) est la solution la plus sûre et performante. Si vous optez pour l’intérieur (ITI), le choix de matériaux compatibles et une mise en œuvre parfaite éviteront les pièges de la condensation.

Sommaire

- Qu’est-ce qu’une maison en pisé et pourquoi la rénover ?

- Les pièges à éviter lors de la rénovation d’un mur en pisé

- Les bonnes pratiques pour une rénovation réussie et durable

- Isoler une maison en pisé : un défi technique

- Quel est le coût d’une rénovation de maison en pisé ?

- Aspects financiers et accompagnement pour votre projet en Isère

Un doute sur vos murs en pisé ? Profitez d’un diagnostic expert.

Cet article détaille les règles d’or pour rénover le pisé. Vous êtes face à une fissure inquiétante ou vous hésitez sur le choix d’un isolant ? Si vous avez besoin d’une réponse technique rapide sans engager de gros travaux, je propose des consultations de diagnostic en visio.

Qu’est-ce qu’une maison en pisé et pourquoi la rénover ?

Le pisé, un matériau ancestral et local

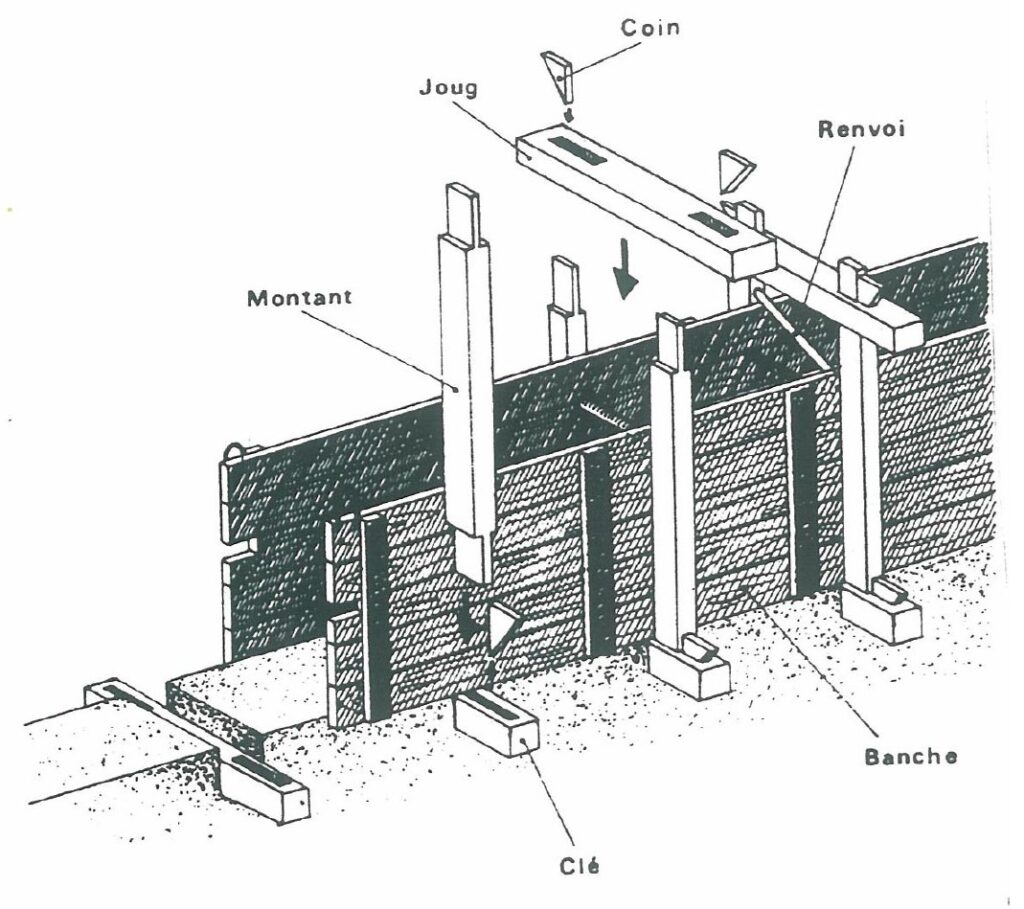

Le pisé est une technique de construction monolithique, c’est-à-dire que les murs sont bâtis d’un seul bloc. On utilise pour cela de la terre crue, simplement humidifiée, que l’on compacte fortement couche par couche à l’intérieur de coffrages, appelés « banches« . Le résultat : des murs épais, porteurs et d’une grande solidité.

Ce procédé, dont on retrouve des traces dès l’Antiquité en Égypte ou en Chine, a connu un essor remarquable en France, et tout particulièrement dans notre région. C’est dans le Dauphiné et le Lyonnais que le pisé s’est développé, notamment grâce aux travaux de François Cointeraux au XVIIIe siècle.

Cet architecte rural a systématisé et popularisé la méthode, la décrivant comme un procédé permettant de construire « avec de la terre, sans la soutenir par aucune pièce de bois, et sans la mélanger de paille ni de bourre », en la battant « lit par lit, entre des planches ». Ses 72 fascicules, traduits et diffusés dans le monde entier, ainsi que le soutien du gouvernement de Napoléon Bonaparte qui le missionna pour la reconstruction de villes, assurèrent la pérennité de ce savoir-faire. Cette histoire riche confère à chaque bâtiment en pisé une valeur patrimoniale intrinsèque.

L’héritage de cette technique est considérable ici : en Isère, près de 75 % des habitations construites avant 1948 sont en pisé. Dans certains villages du Nord-Isère, ce matériau représente jusqu’à 70 % du bâti ancien.

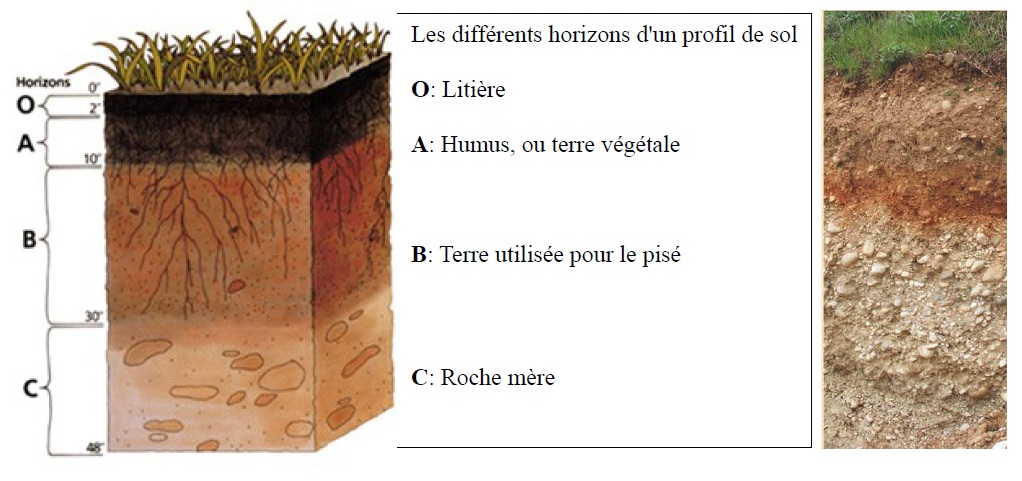

La ressource est entièrement locale. La terre à pisé est une terre argileuse prélevée directement sur place, juste sous la couche végétale.

- Sa composition idéale est un mélange de :

- graviers (0-20 %),

- sables (40-50 %),

- limons (20-35 %)

- argiles (15-25 %).

L’argile, présente à hauteur de 15 % minimum, agit comme un liant naturel. Un excès d’argile rendrait cependant la terre trop collante et susceptible de se fissurer au séchage, tandis qu’un manque d’argile empêcherait la cohésion du mur.

Les qualités intrinsèques du pisé : confort et écologie

Les murs en pisé, avec leur épaisseur moyenne de 50 cm, offrent des performances remarquables. Leurs qualités sont d’ailleurs souvent sous-estimées par les calculs thermiques conventionnels.

- Inertie thermique et déphasage : Le pisé stocke la chaleur et la restitue très lentement. En été, il absorbe la chaleur de la journée pour la diffuser pendant la nuit. Cela assure une fraîcheur constante et agit comme une véritable « climatisation naturelle ». Le temps de déphasage peut dépasser 12 heures, ce qui garantit un confort thermique exceptionnel.

- Régulation hygrométrique (perspirance) : Le pisé est un matériau hygroscopique. Il est capable d’absorber l’excès de vapeur d’eau de l’air ambiant et de la relâcher lorsque l’air est plus sec. Il maintient ainsi naturellement une humidité intérieure saine (entre 45 % et 65 %). Grâce à son pouvoir capillaire et sa faible résistance à la diffusion de vapeur (µ entre 6 et 12), le mur en pisé « respire » et gère parfaitement les transferts d’humidité.

- À titre de comparaison, le béton armé a un μ d’environ 100 à 150, et un enduit au ciment un μ de 82.

- Isolation phonique : La masse importante des murs en pisé crée une excellente barrière contre les bruits extérieurs.

- Écologique et durable : Le pisé est un matériau 100 % naturel et local. Sa fabrication demande peu d’énergie et il est entièrement recyclable, ne produisant aucun déchet. Une maison en pisé bien entretenue peut traverser les siècles.

La rénovation : un enjeu de pérennité et de performance

Malgré toutes ses qualités, le pisé n’est pas un isolant thermique suffisant pour répondre aux standards de performance modernes.

Pour donner un ordre de grandeur, 50 cm de pisé isolent seulement comme 3 à 5 cm de polystyrène ou de laine de verre.

Cette faible résistance thermique entraîne des déperditions de chaleur importantes en hiver et, par conséquent, des factures de chauffage élevées. L’objectif d’une rénovation est donc d’améliorer cette performance énergétique, mais sans jamais compromettre l’intégrité et les qualités exceptionnelles du bâti.

Le défi est de taille, car le pisé est un matériau ancestral, datant d’avant l’ère des assurances. Il n’est couvert par aucune norme DTU (Document Technique Unifié) ni par des avis techniques spécifiques. Cette particularité rend le recours à des experts spécialisés absolument indispensable pour mener à bien votre projet.

Les pièges à éviter lors de la rénovation d’un mur en pisé

L’ennemi numéro 1 : l’humidité

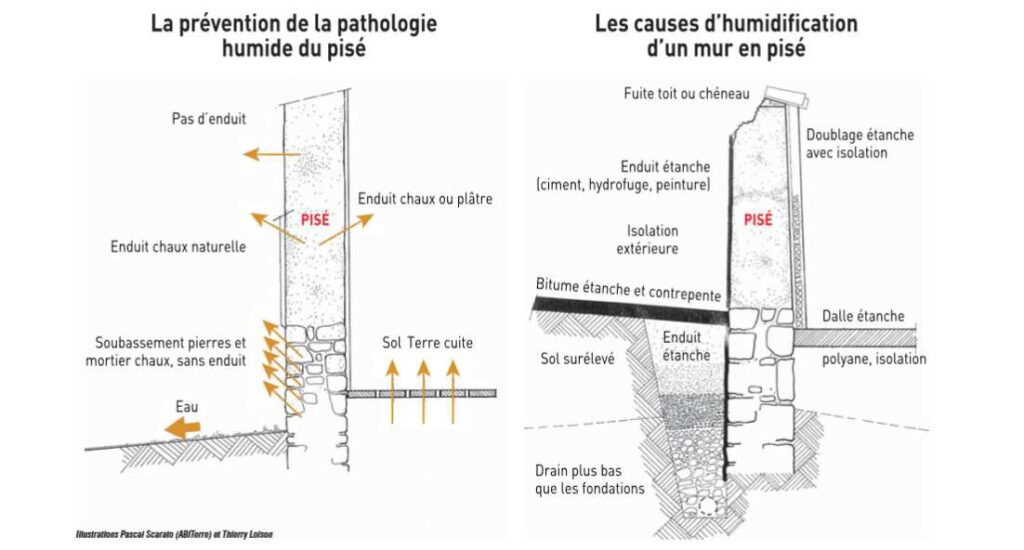

L’eau est la principale cause de dégradation du pisé. Quand le mur est gorgé d’eau, l’argile qui le compose perd sa cohésion. Le matériau ne résiste plus à la compression, ce qui peut entraîner des déformations, voire des effondrements.

Identifier et traiter toutes les sources d’humidité est donc la priorité absolue avant d’entreprendre la moindre intervention.

Voici les principales sources d’humidité à surveiller :

- Les remontées capillaires L’eau du sol qui remonte par capillarité dans la base des murs. Ce phénomène est souvent aggravé par un soubassement trop bas ou partiellement enterré.

- Le rejaillissement et le ruissellement Il s’agit de l’eau de pluie qui frappe directement la façade. La cause est souvent un débord de toit insuffisant ou des gouttières défectueuses qui n’éloignent pas l’eau du mur.

- Les infiltrations latérales L’eau peut aussi provenir de structures récentes (terrasses en béton, jardinières) adossées directement au mur, au-dessus de la protection naturelle du soubassement.

- L’humidité piégée (condensation interne) C’est un problème majeur des rénovations modernes. L’utilisation de matériaux étanches empêche l’humidité naturelle du mur de s’évaporer. Elle se retrouve alors piégée à l’intérieur, provoquant des dégâts invisibles depuis l’extérieur.

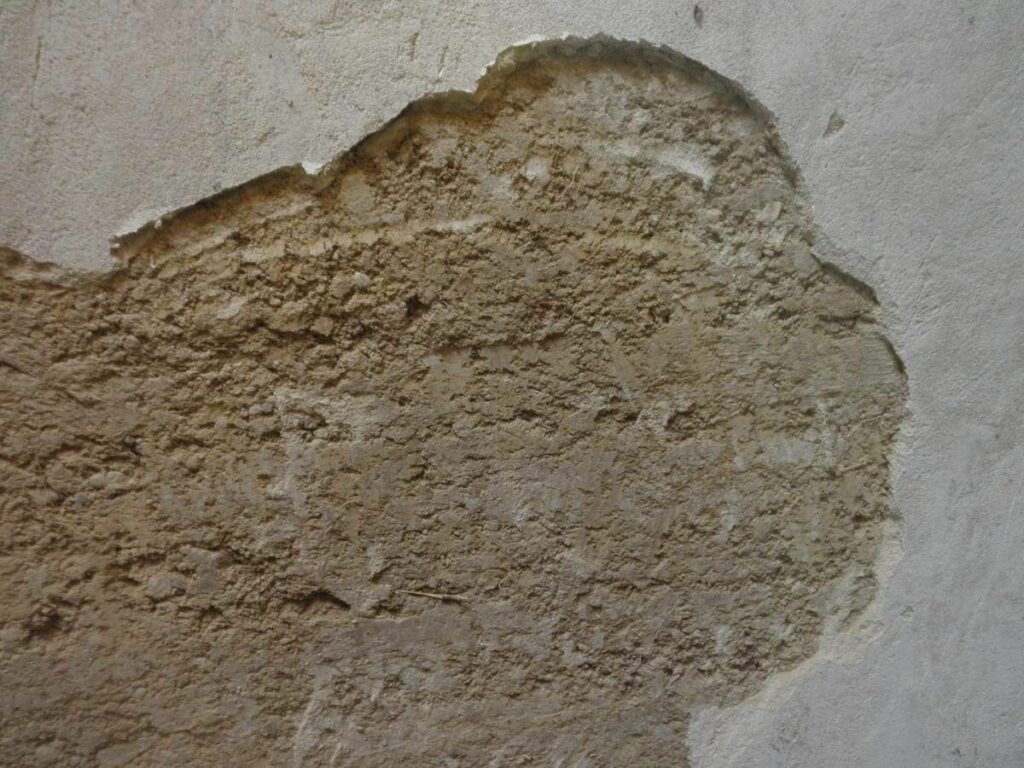

Les matériaux incompatibles : le ciment et étanche

À proscrire absolument : l’ajout de matériaux rigides et étanches sur une structure en pisé est extrêmement risqué. Cela inclut les enduits et les chapes en ciment, les parpaings, le béton armé, mais aussi les finitions comme les films plastiques, les peintures acryliques ou les papiers peints vinyliques.

Voici pourquoi :

- Le conflit des matières : Le pisé est un matériau qui subit de naturels micro-mouvements. Le ciment, à l’inverse, est rigide et non élastique. Ce conflit de comportement entraîne inévitablement des décollements, des fissurations et l’éclatement des matériaux.

- Le blocage de la respiration : Les matériaux étanches, et le ciment en premier lieu, empêchent le mur de respirer. Pour le dire simplement, un enduit ciment est plus de six fois moins « respirant » qu’un enduit à la chaux. Cette humidité naturelle, piégée dans le mur, conduit à la dégradation structurelle du pisé et, dans les cas extrêmes, à son effondrement.

- Les faux-amis de l’isolation : Les isolants non perspirants (polystyrène, polyuréthane, ou les laines minérales utilisées sans précaution) peuvent se gorger d’eau en cas de condensation. Ils perdent alors toute leur efficacité, favorisent l’apparition de moisissures et accélèrent la dégradation du mur en pisé qu’ils sont censés protéger.

Comprendre les fissures : signes d’alerte structurels

Le pisé résiste très bien à la compression, mais supporte mal les contraintes de traction ou de flexion. Les fissures sont donc des indicateurs précieux qui révèlent les forces à l’œuvre dans vos murs.

On distingue généralement trois grands types de fissures :

| Type de Fissure | Apparence | Cause Probable | Gravité | Action Recommandée |

| Fissures de retrait | Fines (< 1mm), verticales, régulières, souvent situées au niveau des joints entre les banchées (lits de pisé). | Séchage trop rapide du pisé lors de la construction ou utilisation d’une terre trop riche en argile. | Bénignes. Elles sont inhérentes au matériau et n’affectent pas la structure. | Peuvent être simplement comblées lors de l’application d’un enduit de finition. |

| Fissures de tassement (« moustaches ») | Fines, en diagonale (à 45°), partant des coins des ouvertures (portes, fenêtres). | Tassement différentiel normal entre les parties pleines du mur et les zones affaiblies par les ouvertures. | Faible à modérée. Généralement, elles se stabilisent après la période de tassement initiale du bâtiment. | Placer un témoin en plâtre pour vérifier leur stabilité. Si inertes, elles peuvent être réparées. Si actives, une surveillance est nécessaire. |

| Fissures structurelles | Larges (> 2mm), profondes, souvent traversantes (visibles des deux côtés du mur). En diagonale dans les angles, verticales près des ouvertures, ou horizontales. | Désordre structurel grave : tassement des fondations, affouillement par l’eau, poussée excessive de la charpente, modification d’ouvertures sans précaution, perte de cohésion du pisé due à l’humidité. | Élevée à critique. Elles signalent un risque pour la stabilité de l’ouvrage. | Intervention d’un expert structure (ingénieur, architecte spécialisé) indispensable et urgente. Ne rien toucher avant un diagnostic complet. |

Les bonnes pratiques pour une rénovation réussie et durable

S’engager dans une telle rénovation, c’est participer à la transmission d’un savoir-faire unique. C’est un enjeu commun à toute la rénovation de maisons anciennes, qui demande une approche respectueuse et informée.

Un diagnostic approfondi : la première étape indispensable

Avant même d’envisager des travaux, un diagnostic détaillé de votre maison est impératif. Son but est de comprendre l’origine réelle des désordres, qu’ils soient visibles ou cachés. Il permet de traiter les causes profondes des problèmes, notamment l’humidité, et pas seulement leurs symptômes.

Pour cette analyse, le recours à un professionnel spécialisé dans le bâti ancien en terre est non négociable afin de sécuriser votre projet. La charpente, par exemple, doit être examinée avec une attention particulière. C’est elle qui lie les murs entre eux et qui supporte la toiture ; son état est donc un élément clé de la stabilité de l’ensemble.

Au-delà du diagnostic technique, il est aussi essentiel de penser à une protection juridique avant le début du chantier.

La gestion de l’eau : « Un bon chapeau et de bonnes bottes »

Cette maxime traditionnelle résume parfaitement la stratégie à adopter pour protéger le pisé. Le principe est simple : il faut empêcher l’eau de toucher le mur, que ce soit par le haut ou par le bas.

Les « bonnes bottes » (le soubassement)

Le mur en pisé ne doit jamais être en contact direct avec le sol. Il repose sur une assise maçonnée, le soubassement, qui constitue ses « bottes ».

- Rôle : Cette base, faite de matériaux durs et non capillaires (pierres, galets, briques de terre cuite) et d’au moins un mètre de hauteur, isole le mur de la terre. Elle le protège ainsi des remontées capillaires et des éclaboussures. En Isère, les soubassements en galets roulés sont une véritable signature architecturale.

- Action indispensable : Décaisser les abords de la maison pour que ce soubassement soit entièrement visible et à l’air libre. Cela signifie parfois qu’il faut ramener le niveau du sol à son état d’origine pour garantir une bonne protection.

Le « bon chapeau » (la toiture)

Le « chapeau » de la maison est sa toiture. De larges débords de toit sont essentiels pour protéger les façades du ruissellement direct de l’eau de pluie. L’installation de gouttières, en bon état, est également fortement recommandée pour collecter et éloigner cette eau des fondations.

Drainage et végétation : les détails qui comptent

- Pente du terrain : Assurez une pente qui éloigne naturellement l’eau de la maison. La pose de drains à plusieurs mètres des murs est aussi une solution efficace pour éviter l’accumulation d’eau sous le bâtiment.

- Végétation : Éliminez le lierre qui s’accroche et dégrade les murs. Évitez également de planter des arbres aux racines envahissantes trop près des fondations.

Réparer les murs avec des matériaux compatibles

La règle d’or pour la réparation est simple : il faut utiliser des matériaux de même nature que le pisé. Cela permet de préserver l’intégrité, la souplesse et l’esthétique du mur.

Le processus se déroule en deux temps :

1. Préparation du support

Avant toute chose, il faut préparer la zone à réparer. Nettoyez et purgez toutes les parties friables ou abîmées jusqu’à retrouver le pisé sain et solide. Ensuite, humidifiez légèrement le support avant d’appliquer le mortier de réparation. Cela garantit une meilleure adhérence.

2. Rebouchage selon le type de dégradation

La technique de rebouchage dépend de la nature et de la profondeur des dégâts :

- Pour les petites érosions de surface : La réparation se fait par damage latéral avec de la terre argileuse humide, en la compactant directement dans la zone à combler.

- Pour les cavités profondes : Il faut reconstruire le volume manquant avec des briques de terre crue (appelées adobes) ou des blocs de pisé préfabriqués. On les maçonne avec un mortier de terre. Les blocs de chanvre liés à la chaux sont aussi une solution moderne et compatible.

- Pour les fissures inertes (stables) : Ouvrez et nettoyez la fissure. Rebouchez-la ensuite avec un mortier de terre composé de terre, de paille et de sable. Le ciment est à proscrire formellement.

- Pour les fissures actives (qui évoluent) : Celles-ci signalent un problème structurel. Leur traitement nécessite l’intervention d’un professionnel pour des travaux plus lourds comme une reprise en sous-œuvre, la pose de tirants métalliques ou la création de contreforts.

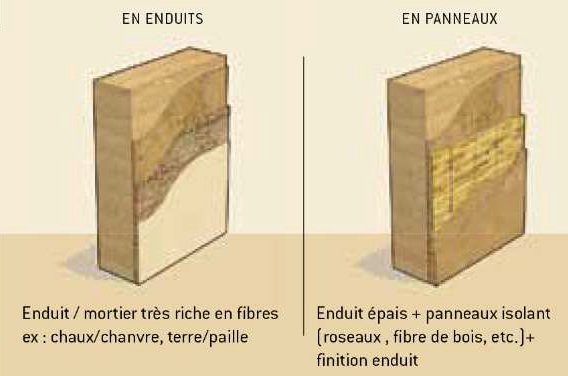

Choisir les bons enduits : perspirance et esthétique

L’enduit d’un mur en pisé a un double rôle : il doit le protéger des agressions extérieures tout en le laissant « respirer ». La perspirance est donc la qualité numéro une à rechercher.

L’étape incontournable : Retirer les enduits ciment

Avant toute chose, il est absolument retirer les anciens enduits à base de ciment. Cette opération est particulièrement importante à l’extérieur et en pied de mur. Une fois le mur décroûté, laissez-le sécher à l’air libre pendant plusieurs mois.

Une fois le mur sain et sec, plusieurs solutions compatibles s’offrent à vous :

- Les enduits à la chaux : la solution privilégiée

- C’est la solution la plus courante. On utilise une chaux aérienne (CL 90) ou une chaux hydraulique naturelle faiblement hydraulique (NHL 2) pour leur souplesse et leur grande perspirance.

- Mise en œuvre : Un enduit à la chaux sur pisé doit être appliqué en faible épaisseur (2 à 3 cm au total) et en plusieurs couches fines pour bien gérer le séchage et éviter la fissuration. La séquence classique est :

- Un gobetis d’accroche, très liquide et projeté vivement.

- Un corps d’enduit (ou dégrossi), qui rattrape les inégalités du mur.

- Une couche de finition, plus fine et qui donne l’aspect final. Il est crucial de ne pas utiliser de treillis ou grillage métallique, qui rouillerait et créerait des points durs dans l’enduit.

- Perméabilité : La supériorité de la chaux sur le ciment est quantifiable. Un enduit à la chaux NHL de 2 cm a une valeur Sd d’environ 0.26 m. Un enduit ciment de même épaisseur a une valeur Sd de 1.64 m. L’enduit à la chaux est donc plus de six fois plus « respirant » que l’enduit au ciment.

- Les enduits à la terre : la solution la plus respectueuse

- C’est l’option la plus perspirante, car elle utilise la même matière que le mur lui-même. Cet enduit peut être laissé brut pour un aspect authentique ou lissé pour une finition plus contemporaine.

- Le pisé nu : l’esthétique de l’authenticité

- Un pisé de très bonne qualité, bien protégé par son « chapeau et ses bottes », n’a pas systématiquement besoin d’un enduit. Le laisser nu peut être un choix esthétique fort, qui met en valeur la beauté brute du matériau.

Et pour la finition intérieure ?

Les mêmes principes s’appliquent. Les enduits à la chaux aérienne ou en terre crue sont recommandés. Évitez à tout prix les papiers peints étanches (vinyliques) et les peintures non respirantes qui emprisonneraient l’humidité dans les murs.

Des sols intérieurs et extérieurs qui « respirent »

La gestion de l’humidité ne s’arrête pas aux murs. Les sols jouent un rôle tout aussi important pour garantir un bâti sain.

Pour les sols intérieurs

Un sol intérieur doit laisser passer l’humidité naturelle du sol pour éviter qu’elle ne soit forcée de remonter par les murs. L’idéal est de réaliser une dalle perspirante sur un hérisson ventilé.

- Matériaux adaptés : La terre battue, la pierre naturelle, le carrelage en terre cuite ou un plancher en bois sont des solutions compatibles qui permettent ces échanges.

- À éviter : Les carrelages et les chapes de ciment étanches sont à proscrire, car ils bloquent l’humidité et aggravent les problèmes de remontées capillaires dans les murs.

Pour les sols extérieurs

Évitez les terrasses maçonnées en béton qui sont collées à la maison. Elles bloquent l’évaporation naturelle du sol et peuvent modifier les contraintes sur les soubassements, en plus de piéger l’humidité contre la base des murs.

Préférez des solutions qui laissent le sol respirer, comme les terrasses en bois sur plots ou les surfaces en graviers.

Création et modification des ouvertures

Modifier les ouvertures dans un mur en pisé est une opération délicate qui affaiblit sa structure. Elle doit respecter des règles strictes pour ne pas compromettre la stabilité du bâtiment.

- Règles de positionnement : Une nouvelle ouverture doit être percée loin des angles du bâtiment, où les contraintes sont les plus fortes. Elle ne doit jamais être placée directement sous un point de charge ponctuel, comme l’appui d’une poutre ou d’une ferme de charpente. Idéalement, on cherche à aligner les nouvelles ouvertures avec celles existantes aux autres niveaux pour maintenir une descente de charges cohérente.

- Dimensionnement : La largeur d’une ouverture doit être limitée, une règle empirique suggère de ne pas dépasser un tiers de la longueur totale du mur. Pour de grandes baies vitrées, il est structurellement préférable de créer plusieurs ouvertures verticales élancées plutôt qu’une seule grande ouverture horizontale.

- Mise en œuvre : Le choix du linteau est primordial. On privilégiera un linteau en bois massif, car sa souplesse est compatible avec les légers mouvements du pisé. Un linteau en béton armé, trop rigide, créerait un point dur et risquerait de provoquer des fissures par tassement différentiel sur ses appuis. Les encadrements (jambages et appuis) peuvent être réalisés en briques pleines, en pierre de taille ou en bois, matériaux qui s’harmonisent bien avec le pisé.

Assurer une ventilation efficace

En améliorant l’isolation et l’étanchéité à l’air de votre maison, la ventilation mécanique devient indispensable. Elle évacue l’humidité générée par l’activité humaine au quotidien (respiration, cuisine, douches…).

Une ventilation performante contribue aussi à la qualité de votre air intérieur, à votre confort et à la réalisation d’économies d’énergie. C’est un point clé d’une rénovation globale réussie.

🛑 Peur de faire une erreur irréversible sur vos murs ?

Le pisé ne pardonne pas l’amateurisme. Une mauvaise isolation ou un enduit inadapté peut emprisonner l’humidité et dégrader la structure de votre maison en quelques années.

Vous souhaitez rénover vous-même ou suivre votre chantier, mais vous avez besoin d’une validation technique ? Anaka vous accompagne désormais à distance.

L’Audit Visio (1h), c’est un échange direct avec un ingénieur expert pour :

Identifier les pathologies : Vos fissures sont-elles structurelles ou superficielles ?

Valider vos choix : Quel isolant biosourcé choisir ? Faut-il un frein-vapeur ?

Éviter les pièges : Ce qu’il ne faut surtout pas faire (et que certains artisans non-spécialistes proposent parfois).

Tarif : 95 € TTC (Un montant déduit de votre devis si vous nous confiez les travaux par la suite).

Isoler une maison en pisé : un défi technique

Comprendre le paradoxe du pisé : confort naturel vs. performance mesurée

Le pisé présente un paradoxe fascinant. Grâce à son inertie et son déphasage, il offre un excellent confort naturel, particulièrement apprécié en été. Cependant, sa faible résistance thermique intrinsèque entraîne d’importantes déperditions de chaleur en hiver.

L’ajout d’une isolation complémentaire est donc souvent envisagé pour améliorer le confort d’hiver et réduire les factures d’énergie. Cette étape est délicate : l’isolant doit être choisi avec une extrême prudence pour ne pas détruire les qualités naturelles du pisé, notamment sa capacité à « respirer ».

Résoudre ce paradoxe exige une vision globale du projet, où l’isolation, la ventilation et la gestion de l’humidité sont traitées de manière cohérente.

Un conseil stratégique : avant de vous concentrer sur les murs, il est souvent plus judicieux de prioriser l'isolation de la toiture, qui est une source de déperdition majeure et une intervention moins risquée pour le bâti.

Le tableau suivant compare les principales solutions d’isolation pour aider au choix.

| Solution | Matériaux Typiques | Avantages | Inconvénients / Risques | Recommandations Clés |

| ITI – Enduit Correcteur | Chaux-chanvre, Terre-chanvre | Très faible risque, perspirant, améliore le confort de paroi, conserve l’inertie. | Performance thermique limitée, application technique. | Solution la plus sûre pour une amélioration modeste. Idéal si l’on veut conserver l’aspect extérieur. |

| ITI – Panneaux Biosourcés | Fibre de bois, liège, chanvre | Bonne performance thermique, matériaux écologiques. | Risque élevé de condensation si mal mis en œuvre. Nécessite une étanchéité à l’air parfaite. | Frein-vapeur hygrovariable obligatoire et pose parfaite. À réserver aux professionnels formés. |

| ITE – Sous Enduit | Fibre de bois rigide, liège | Très haute performance thermique, supprime les ponts thermiques, protège le mur. | Coût élevé, modifie l’aspect extérieur, nécessite un enduit perspirant. | Choisir un système complet (isolant + enduit) sous avis technique et un artisan qualifié. |

| ITE – Sous Bardage | Tous types d’isolants | Très haute performance, solution la plus sûre (lame d’air), préserve l’inertie. | Coût le plus élevé, modification radicale de l’aspect extérieur. | Permet une grande liberté architecturale pour la finition. Vérifier le PLU. |

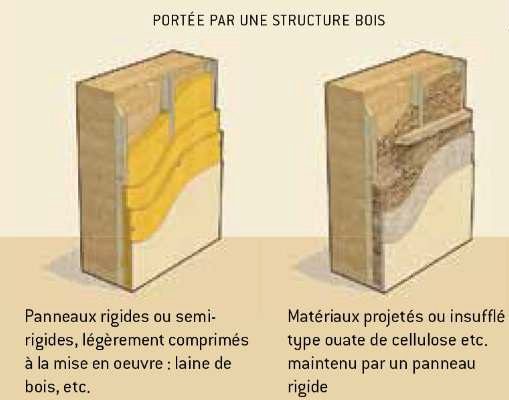

L’isolation par l’intérieur (ITI) : solutions et précautions

L’isolation par l’intérieur est une opération risquée sur un mur en pisé. Si les matériaux ne sont pas adaptés, un point de rosée (condensation) peut se former à l’intérieur du mur. L’humidité alors piégée dégrade l’isolant et le pisé lui-même.

Ce qu’il ne faut JAMAIS faire

- À proscrire formellement : Les complexes isolants classiques de type « laine de verre + pare-vapeur étanche + plaque de plâtre », ainsi que les doublages collés. Ils bloquent la respiration du mur et emprisonnent l’humidité. L’avis technique de la laine de verre a d’ailleurs été modifié pour exclure son usage sur le bâti ancien.

- Éviter les lames d’air non ventilées : L’espace vide laissé entre le mur et un isolant est une source majeure de condensation. Si une lame d’air existe (cas des doublages en briques), elle doit être comblée et non ventilée par l’intérieur.

Les solutions compatibles et leurs précautions

Pour une ITI réussie, l’isolant doit être perspirant (laisser passer la vapeur d’eau) et capillaire (capable de gérer l’humidité).

- Les enduits correcteurs thermiques : C’est la solution la plus sûre. Il s’agit d’enduits épais (4 à 8 cm) à base de chaux ou de terre, mélangés à des granulats isolants comme le chanvre ou la paille. Ils coupent l’effet de paroi froide, mais leur performance thermique reste modeste.

- Les panneaux isolants biosourcés : Les panneaux en fibre de bois, en liège expansé ou en chanvre offrent de meilleures performances.

- Précaution clé : Ils doivent être plaqués directement contre le mur, sans lame d’air. Ils doivent impérativement être associés à un freine-vapeur hygrovariable (qui régule l’humidité selon la saison) côté intérieur, avec une étanchéité à l’air parfaite des joints.

- Les isolants en vrac : L’ouate de cellulose insufflée dans une ossature en bois est une solution très performante et compatible en contact direct avec le pisé.

- Précaution clé : Elle exige également la pose parfaite et continue d’un freine-vapeur hygrovariable.

- Le béton cellulaire ou le silicate de chaux : Ces matériaux sont possibles en ITI grâce à leur bonne capacité à absorber et redistribuer l’eau.

- Précaution clé : Leur pose exige une continuité capillaire parfaite avec le mur en pisé et ne nécessite pas de pare-vapeur côté intérieur.

L’isolation par l’extérieur (ITE) : la solution privilégiée

D’un point de vue thermique et de la gestion de l’humidité, l’isolation par l’extérieur est la solution la plus performante et la plus sûre pour une maison en pisé.

Avantages

- Elle supprime la plupart des ponts thermiques.

- Elle garde le mur en pisé au chaud, préservant ainsi toute son inertie à l’intérieur de l’habitat.

- Elle minimise le risque de condensation interne dans le mur.

- Elle protège directement la façade du gel et de la pluie, prolongeant sa durabilité.

Inconvénients

- Elle modifie l’aspect extérieur de la maison, ce qui peut être une contrainte patrimoniale.

- Son coût est plus élevé que celui d’une isolation par l’intérieur.

Les techniques d’ITE compatibles

Deux approches principales existent pour isoler un mur en pisé par l’extérieur :

1. L’ITE sous enduit

Cette technique consiste à fixer des panneaux isolants rigides et perspirants directement sur le mur. On utilise généralement de la fibre de bois haute densité ou du liège expansé. L’ensemble est ensuite recouvert d’un enduit mince à la chaux, armé d’un treillis de fibre de verre.

Attention : Le polystyrène est fortement déconseillé comme isolant sur un mur en pisé.

2. L’ITE sous bardage ventilé

C’est la technique la plus sûre et la plus polyvalente. Elle consiste à créer une ossature en bois sur le mur, à remplir l’espace avec un isolant (panneaux souples, ouate de cellulose), puis à poser un pare-pluie perspirant. Une lame d’air ventilée de quelques centimètres est ménagée avant la pose du revêtement final (bardage en bois, zinc, etc.). Cette lame d’air assure une évacuation parfaite de l’humidité et rend le système très résilient.

Quel est le coût d’une rénovation de maison en pisé ?

Pour une analyse plus large et l’accès à notre simulateur, consultez notre guide complet sur le budget d’une rénovation de maison.

1. Le diagnostic : Un investissement essentiel

Avant tout, un diagnostic par un expert est un investissement indispensable pour éviter des erreurs coûteuses.

| Type de Diagnostic | Coût Indicatif |

| Consultation à distance | 85 € (45 min) à 380 € (audit avant achat) |

| Inspection visuelle sur site | 250 € HT à 450 € (demi-journée) |

| Diagnostic complet et détaillé | 950 € à 2 500 € HT et plus |

2. Coûts par type de travaux

Réparations Structurelles

Ce poste dépend directement des pathologies du bâtiment.

- Réparation de fissures : Le budget peut être de 100 € à 150 € pour des fissures légères. Pour des fissures profondes, le prix au mètre linéaire varie de 100 € à 500 €. La pose d’agrafes métalliques coûte entre 20 € et 100 € par m².

- Ouverture d’un mur porteur : C’est une opération lourde. Le budget total se situe généralement entre 2 000 € et 8 000 €, incluant l’étude technique (800 € à 2 000 €), la pose d’un linteau et les finitions.

Enduits de façade et isolation

| Type de Travaux | Prix Indicatif au m² |

| Enduit à la terre | 70 € à 80 € HT (total). Finitions : projeté (15-47 €), taloché (dès 30 €), gratté (25-80 €). |

| Enduit à la chaux | 40 € à 90 € |

| Enduit correcteur thermique (chaux-chanvre) | 100 € à plus de 135 € |

| Isolation par l’Extérieur (ITE) | 100 € à 200 €, jusqu’à 270 € selon finitions |

| Isolation par l’Intérieur (ITI) | 26 € à 52 € (pose comprise). Matériaux seuls : ouate (6-20 €), chanvre/liège (7-29 €). |

Votre budget est serré ?

Une rénovation complète clé en main n’est pas la seule option. Si vous prévoyez de réaliser une partie des travaux vous-même, ne restez pas seul face aux questions techniques. C’est l’investissement le plus rentable pour sécuriser votre chantier.

3. Vision globale : budgets de rénovation complète

Prix au m² selon l’ampleur des travaux

| Niveau de Rénovation | Budget Indicatif au m² (SHAB) |

| Légère (rafraîchissement) | 250 € à 750 € |

| Moyenne (isolation, électricité, plomberie) | 750 € à 1 500 € |

| Lourde (structure, toiture, complète) | 2 000 € à 4 000 € |

Ces chiffres, spécifiques au pisé, s’inscrivent dans une réflexion plus large. Pour comparer avec d’autres types de biens et utiliser notre simulateur, consultez notre guide complet sur le budget de rénovation au m².

Exemples de budgets réels

| Projet | Surface | Budget Total | Coût au m² |

| Rénovation complète maison | 150 m² | 90 000 € | 600 €/m² |

| Rénovation complète maison | 143 m² | 200 000 € | ~1 400 €/m² |

| Restauration d’une grange | 150 m² | 250 000 € | ~1 660 €/m² |

4. Facteurs qui font varier le devis

Plusieurs éléments peuvent modifier considérablement le devis final :

- L’état initial des murs : Un pisé très dégradé nécessitera des réparations coûteuses avant toute finition.

- La complexité du chantier : La hauteur des murs, l’accessibilité et le nombre d’ouvertures sont des facteurs importants.

- Le choix des matériaux : Les isolants biosourcés ou les finitions manuelles sont plus onéreux.

- Le coût de la main-d’œuvre : Le tarif d’un maçon spécialisé dans le bâti ancien est plus élevé (40 € à 72 € de l’heure) que celui d’un maçon traditionnel. La rénovation du pisé, exigeante en main-d’œuvre, est donc plus chère qu’une construction en parpaings (70 € à 200 €/m²).

Aspects financiers et accompagnement pour votre projet en Isère

Les aides financières disponibles

Une rénovation de qualité peut représenter un investissement conséquent. Heureusement, de nombreuses aides financières nationales et locales existent pour vous accompagner.

- Les aides nationales

- MaPrimeRénov’ : Notamment via le « parcours accompagné », cette aide est conçue pour les rénovations d’ampleur qui améliorent significativement la performance énergétique.

- Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) : Une prime versée par les fournisseurs d’énergie pour encourager les travaux de rénovation.

- Les aides locales en Isère

- Région Auvergne-Rhône-Alpes : Des aides peuvent être disponibles pour la restauration du patrimoine bâti.

- MA RÉNO : Un dispositif du Nord-Isère Durable, qui propose notamment un bonus pour l’utilisation de matériaux biosourcés.

- Voiron’Rénov : La ville de Voiron propose une « Opération Façades » pour aider à la rénovation extérieure.

- Mur Mur 2 : Une aide proposée par la Métropole grenobloise pour l’isolation des logements.

Notre conseil : Il est indispensable de se faire accompagner pour monter votre plan de financement (par exemple, par l'AGEDEN) et pour vous assurer que les travaux prévus respectent bien les certifications requises pour être éligibles à ces différentes aides.

S’entourer des bonnes compétences : experts et artisans

La réussite d’un projet de rénovation en pisé dépend fortement de l’écosystème de compétences locales que vous mobiliserez.

- Les organismes de conseil neutres Ils sont votre point d’entrée pour des informations fiables et gratuites.

- L’AGEDEN : C’est l’Espace Conseil France Rénov’ de l’Isère. Ils vous guideront sur les techniques, les matériaux biosourcés, le chauffage et les aides financières.

- Le Service du Patrimoine Culturel du Département de l’Isère : Pour une expertise architecturale et historique.

- CRAterre : Le centre international de recherche sur la construction en terre, basé à Grenoble, est une source de savoir inestimable.

- Maisons Paysannes de France (MPF) et le CAUE peuvent aussi vous fournir des guides de bonnes pratiques.

- La conformité réglementaire

- Avant de commencer, consultez le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de votre commune. Si votre maison se situe dans un secteur protégé, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera également requis.

Face à la complexité d’un tel projet, une solution ‘clé en main’ proposée par un contractant général comme Atelier Anaka peut vous apporter une sérénité totale, en garantissant le budget, les délais et la qualité technique.

Le contexte local : un patrimoine vivant en Isère, Pays Voironnais et alentours

Rénover une maison en pisé en Isère est un véritable acte de préservation culturelle. Le Pays Voironnais et le Nord-Isère sont des bastions de ce patrimoine, qui possède des caractéristiques architecturales spécifiques, comme les fameux soubassements en galets roulés.

Le défi actuel est de reconvertir ces anciens bâtiments, souvent agricoles, en logements confortables et adaptés à nos modes de vie. Tout l’enjeu consiste à y implanter le confort moderne sans jamais dénaturer leur caractère unique.

S’engager dans une telle rénovation, c’est participer à la transmission d’un savoir-faire unique et d’un patrimoine durable pour les générations futures.

Un projet de rénovation ?

Anaka vous propose une gestion complète de la conception à la réception des travaux.

Suivez nous sur les réseaux :