Aménager une pièce en sous-sol : conseils et idées pratiques

L’aménagement d’un sous-sol permet d’optimiser votre logement, de créer une pièce supplémentaire (chambre, bureau, salle de jeux) et d’augmenter la valeur de votre bien. Attention : contrairement à une simple cave, le sous-sol est naturellement hostile (humidité, lumière, faible HSP). La réussite exige une expertise technique pour le rendre sain et habitable. Pour garantir la conformité et le design, nous vous conseillons de vous faire accompagner par un expert comme un architecte intérieur Grenoble.

Ce guide complet aborde toutes les étapes : des obligations légales (permis, taxes) aux solutions techniques (assainissement, lumière, ventilation) et aux astuces déco.

Cet article en bref :

- Le traitement technique est primordial : Assainir le sous-sol (humidité, ventilation) est la première étape. Sans fondations saines, tout le reste est vain.

- La conformité légale est non négociable : Il est vital de respecter les normes de hauteur et d’obtenir les autorisations (DP ou PC) pour valoriser fiscalement votre bien.

- Le potentiel est immense : Bien conçu, votre sous-sol devient une pièce de vie valorisante, offrant un volume supplémentaire pour des usages variés.

Sommaire

- Quelles sont les règles et autorisations pour aménager une pièce en sous-sol ?

- Quels travaux préparer pour transformer un sous-sol en pièce à vivre ?

- Comment choisir la fonction et l’aménagement de sa pièce en sous-sol ?

- Quels matériaux, revêtements et équipements privilégier pour un sous-sol confortable ?

- Comment réussir la décoration d’une pièce en sous-sol ?

- Quel budget prévoir pour aménager une pièce en sous-sol ?

- Quelles sont les erreurs à éviter lors de l’aménagement d’un sous-sol ?

- FAQ : vos questions sur l’aménagement d’une pièce en sous-sol

Besoin d’un accompagnement sur-mesure pour votre rénovation ?

Quelles sont les règles et autorisations pour aménager une pièce en sous-sol ?

Avant de se lancer dans la décoration ou de déterminer comment aménager une cave pour en faire un lieu de vie, il est impératif de valider la faisabilité administrative et légale du projet. C’est l’étape clé pour éviter les mauvaises surprises et valoriser votre bien en toute sérénité.

1. Sous-sol, cave ou pièce habitable : les nuances à connaître

Il ne suffit pas d’installer un canapé pour qu’une cave devienne officiellement une chambre. La loi et le fisc font une distinction précise :

- La notion de logement « décent » : Pour être considérée comme une pièce principale habitable, la surface doit être d’au moins 9 m² avec une hauteur sous plafond (HSP) minimale de 2,20 m, ou offrir un volume habitable d’au moins 20 m³.

- La limite fiscale (1,80 m) : C’est le seuil critique. Toute surface dont la hauteur est inférieure à 1,80 m n’est pas comptabilisée comme surface habitable (ni comme surface de plancher). Dès que vous dépassez cette hauteur, la surface devient taxable.

2. La réglementation locale et les contraintes de zone

Avant tout coup de pioche, une visite à votre mairie (à Voiron ou dans votre commune) s’impose pour consulter deux documents essentiels :

- Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et le Règlement Sanitaire : Ils définissent si la transformation de sous-sol en habitation est autorisée dans votre zone.

- Le PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondations) : Si votre maison se situe en zone inondable, l’aménagement de niveau inférieur est généralement strictement interdit pour votre sécurité.

3. Quelles démarches administratives selon la surface ?

Les formalités dépendent de la surface de plancher que nous allons créer. Voici un tableau récapitulatif pour vous y retrouver :

| Surface créée | Formalité nécessaire | Délai d’instruction |

| Inférieure à 5 m² | Aucune formalité requise. | – |

| Entre 5 et 20 m² (jusqu’à 40 m² avec PLU*) | Déclaration Préalable (DP) en mairie. | 1 mois |

| Supérieure à 20 m² (ou 40 m² avec PLU*) | Permis de Construire (PC) obligatoire. | 2 mois |

| Cas particulier : Travaux sur structure/façade | Si vous modifiez l’aspect extérieur (création de fenêtre) ou les murs porteurs, un Permis de Construire est souvent requis, quelle que soit la surface. | 2 mois |

> Note : Le seuil de 40 m² s’applique si la commune est couverte par un PLU. Attention, si la surface totale de la maison dépasse 150 m² après travaux, le recours à un architecte devient obligatoire.

4. Le cas spécifique de la copropriété

Si votre projet concerne un appartement en rez-de-chaussée avec sous-sol relié (souplex), vous n’êtes pas seul maître à bord. L’accord du syndicat des copropriétaires est indispensable avant de démarrer, même pour des travaux modestes, car ils peuvent impacter la structure de l’immeuble ou les réseaux communs.

5. Confort et Sécurité : au-delà de la loi

Respecter la loi est une chose, vivre confortablement en est une autre.

- Hauteur sous plafond : Si la limite légale est de 1,80 m, nous recommandons fortement de viser 2,10 m minimum pour ne pas se sentir oppressé, l’idéal étant 2,40 m.

- Sécurité et aération : Pour être habitable, la pièce doit disposer d’un ouvrant donnant sur l’air libre ou un volume vitré (apport de lumière naturelle).

- Incendie et Électricité : L’installation de détecteurs de fumée est obligatoire. Pensez aussi à l’élargissement de la trémie d’escalier pour faciliter l’évacuation. Enfin, les réseaux (gaz, électricité) doivent être mis aux normes actuelles.

6. Impact fiscal et Aides financières

La transparence est essentielle sur les coûts annexes :

- Impôts locaux : Transformer un sous-sol en pièce de vie (HSP > 1,80 m, fenêtres, semi-enterré) augmente la surface habitable. Vous devrez effectuer une déclaration H2 aux impôts sous 90 jours, ce qui entraînera une hausse de la taxe foncière et d’habitation.

- Location : Si vous destinez cet espace à la location, les diagnostics techniques (DPE, plomb, électricité) deviennent obligatoires.

Quelles sont les aides financières disponibles pour l’aménagement d’un sous-sol ?

L’aménagement d’un sous-sol représente un investissement. Toutefois, transformer une cave brute en pièce de vie implique presque systématiquement d’isoler les parois. Cette amélioration de la performance énergétique de votre logement peut débloquer des financements publics.

Des dispositifs existent pour alléger la facture, notamment MaPrimeRénov’ et les subventions de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Quels travaux sont éligibles ?

Attention, ces aides ne financent pas la décoration. Elles ciblent uniquement les postes liés aux économies d’énergie.

| Nature des travaux | Application concrète au sous-sol |

| Isolation | Isolation des murs par l’intérieur, isolation du plancher bas (dalle). |

| Ventilation | Installation d’une VMC (notamment double flux) pour assainir l’air. |

| Chauffage | Remplacement ou installation d’un système performant (ex: pompe à chaleur). |

Les conditions obligatoires pour en bénéficier

Pour obtenir ces financements, votre dossier doit respecter deux règles absolues :

- Le recours à un pro RGE : Vous devez impérativement confier les travaux à une entreprise qualifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

- Les critères de performance : Les matériaux et équipements installés doivent atteindre des seuils techniques précis (par exemple, une résistance thermique minimale pour l’isolant).

Quels travaux préparer pour transformer un sous-sol en pièce à vivre ?

Transformer un sous-sol n’est pas une simple rénovation, c’est une métamorphose technique. Pour rendre cet espace sain, confortable et conforme à l’usage prévu, il ne suffit pas de cacher la misère derrière une cloison. Plusieurs ajustements structurels sont indispensables.

Chez Atelier Anaka, nous comparons souvent cette étape à la préparation de la coque d’un bateau : si l’étanchéité n’est pas parfaite, l’eau finira toujours par entrer.

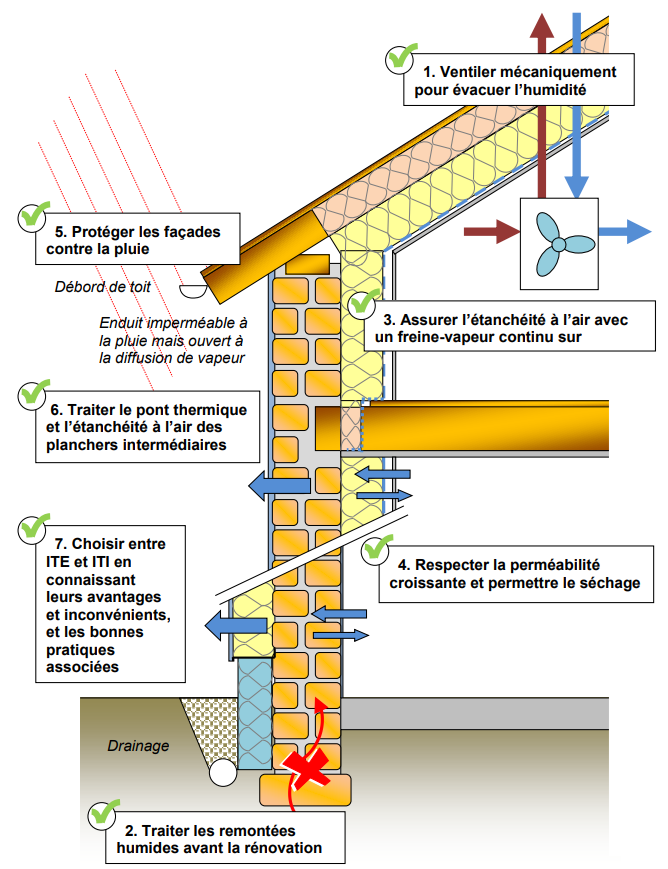

1. Comment traiter durablement l’humidité et ventiler un sous-sol ?

Soyons clairs : l’humidité est le « vrai point noir des sous-sols ». C’est l’ennemi invisible qui peut ruiner votre investissement en quelques mois si elle n’est pas traitée à la racine. Chez Atelier Anaka, nous refusons systématiquement de poser la moindre plaque de plâtre tant que le support n’est pas parfaitement sain.

Voici comment nous procédons pour assainir durablement ces espaces avant tout aménagement.

Le diagnostic : Repérer les signaux d’alerte

Avant de parler de solutions, il faut comprendre le problème. Un diagnostic professionnel est indispensable pour identifier l’origine de l’eau. Nous recherchons activement les symptômes suivants :

- Visuels : Traces d’eau, auréoles brunâtres, peinture qui cloque.

- Chimiques : Présence de salpêtre (dépôt blanchâtre) ou de moisissures.

- Physiques : Suintements directs à travers les joints de pierre ou de parpaing.

L’entreprise spécialisée recommandera ensuite le traitement adapté à la nature de votre terrain et à l’accessibilité de vos murs.

Les solutions d’assainissement : Quelle technique pour quel cas ?

Il n’existe pas de solution unique. Le choix dépend de la configuration de votre logement (maison individuelle ou copropriété) et de l’accès aux murs extérieurs.

| Configuration | Solution Technique | Description et Avantages |

| Maison individuelle (Accès extérieur possible) | Drainage Périphérique | La solution idéale. Elle consiste à creuser autour de la maison pour poser un drain et appliquer un revêtement étanche sur la face extérieure du mur. L’eau est stoppée avant de toucher le mur. |

| Mur inaccessible (Mitoyenneté ou trottoir) | Injection de Résine | Nous injectons une résine hydrophobe à la base des murs, directement dans leur épaisseur. En durcissant, elle crée une barrière chimique qui bloque les remontées capillaires venant du sol. |

| Appartement en souplex (Copropriété) | Le Cuvelage | Lorsque l’intervention par l’extérieur est impossible (parties communes), nous créons un caisson étanche par l’intérieur. Cela implique l’application de plusieurs couches de mortier spécial sur les murs et le coulage d’une chape étanche au sol. |

La ventilation : Le poumon de votre sous-sol

Une fois l’eau stoppée, il faut gérer l’air. Ne comptez pas sur la ventilation naturelle (soupiraux) : elle est totalement insuffisante pour un espace de vie habité. Une ventilation mécanique efficace est essentielle pour renouveler l’air, évacuer la vapeur d’eau (respiration, activités) et prévenir le retour des moisissures.

Nous proposons deux systèmes principaux selon la hauteur disponible :

- La solution de référence : La VMC Double FluxC’est le système idéal pour les pièces de vie (chambres, salons).

- Le principe : Elle extrait l’air vicié et injecte de l’air neuf.

- Le grand + : Elle récupère les calories de l’air sortant pour préchauffer l’air entrant. Vous ne jetez pas votre chauffage par les fenêtres !

- La solution « Gain de Place » : La Ventilation par Insufflation (VPH)Dans un sous-sol, la hauteur sous plafond est souvent limitée (HSP), rendant difficile le passage des grosses gaines de VMC double flux au plafond.

- L’alternative : La ventilation par insufflation (ou surpression). Elle est moins encombrante et tout aussi efficace pour assainir l’air en chassant l’humidité vers l’extérieur grâce à une légère surpression.

2. Isolation thermique et acoustique

Le sous-sol est naturellement frais et bruyant (canalisations). L’isolation doit traiter ces deux aspects.

| Zone à isoler | Solution technique recommandée |

| Le sol | Pose de plaques isolantes rigides sous la chape avant le revêtement final. C’est aussi le moment idéal pour intégrer un plancher chauffant. |

| Les murs | Si les murs sont droits : panneaux de doublage (isolant + plâtre). Si les murs sont irréguliers (fréquent dans l’ancien) : insertion de laine de verre entre le mur et une ossature métallique. |

| Le plafond | Isolation acoustique indispensable (faux plafond, laine minérale) pour étouffer les bruits de pas venant du rez-de-chaussée ou les écoulements d’eau, surtout pour une chambre ou un salon TV. |

3. Réseaux : Électricité, Plomberie et Chauffage

C’est ici que la technicité du projet se joue.

- Électricité : Création systématique d’un tableau divisionnaire (secondaire). Pour l’esthétique, tous les passages de câbles se font à l’intérieur des cloisons.

- Plomberie (Le défi de l’évacuation) : Si vous créez une salle de bain, une cuisine ou une buanderie, l’évacuation des eaux usées est le point critique.

- Si le réseau général est plus haut que le sous-sol, l’installation d’une pompe de relevage est obligatoire. Note de transparence : C’est un équipement coûteux (2000€ – 4000€) qui demande de la maintenance.

- Chauffage :

- Option confort : Pompe à chaleur (PAC) associée à un plancher chauffant.

- Option électrique : Radiateurs à inertie (chaleur douce) si l’air est sain. En cas d’humidité persistante, de simples convecteurs peuvent aider à assécher l’air, mais sont moins confortables.

4. Comment apporter de la lumière naturelle dans un sous-sol ?

Le manque de luminosité naturelle est souvent la contrainte majeure d’un sous-sol. C’est le principal frein psychologique à l’aménagement : personne n’a envie de vivre dans une « boîte noire ». Pourtant, avec des solutions techniques adaptées, il est possible de transformer cette contrainte et de faire oublier que l’on se trouve sous terre.

La stratégie à adopter dépend directement de la configuration de votre terrain :

Le cas du sous-sol semi-enterré

C’est la configuration la plus favorable, fréquente sur les terrains en pente de notre région (Voiron, Cublevie, etc.). Puisque vous avez une partie de mur hors-sol, nous pouvons intervenir sur la maçonnerie existante.

- Agrandir les ouvertures : Nous cherchons à maximiser le « clair de vitrage » (la surface vitrée réelle). Cela peut passer par l’élargissement des fenêtres existantes en longueur (création de bandeaux panoramiques) ou par le remplacement de vieilles menuiseries épaisses par des profils fins plus modernes.

- Création de soupiraux : Si le mur est aveugle mais dépasse du sol, la création de soupiraux en partie haute permet de capter une lumière rasante très efficace.

Le cas du sous-sol totalement enterré

Ici, le défi est plus grand. Il faut aller chercher la lumière là où elle se trouve : à l’extérieur ou à l’étage supérieur. Voici les trois solutions techniques pour y parvenir :

| Solution technique | Principe et mise en œuvre |

| La Cour Anglaise | La solution « Vue sur l’extérieur ». Il s’agit de creuser un espace en pied de façade (excavation extérieure) retenu par un muret ou des gabions. Cela permet de poser de vraies fenêtres verticales classiques. C’est la seule solution qui offre à la fois de la lumière, de l’aération directe et une vue. |

| Le Puits de Lumière | La solution « Conduit ». Un système de tubes aux parois ultra-réfléchissantes capte la lumière naturelle depuis le toit ou la façade pour la conduire jusqu’au cœur de la pièce en sous-sol. C’est idéal pour les pièces profondes où l’on ne peut pas percer les murs porteurs. |

| Le Plancher de Verre | La solution « Architecturale ». L’idée est d’installer une surface vitrée ou des briques de verre directement dans le plancher du rez-de-chaussée. Le sous-sol récupère ainsi la luminosité (second jour) de la pièce située juste au-dessus. |

L’éclairage artificiel : Le complément indispensable

Même avec des apports naturels, la gestion de la lumière artificielle est cruciale pour contrer l’effet « cave » le soir venu.

- Multiplier les sources : Évitez le plafonnier unique qui écrase les volumes. Il faut multiplier les points lumineux : spots LED encastrés pour le général, éclairages indirects (corniches, derrière un meuble) pour la douceur, et appliques murales.

- La chaleur de la lumière : Pour une ambiance chaleureuse et « cosy », privilégiez impérativement des ampoules à température de couleur chaude (blanc chaud, environ 2700K – 3000K). Fuyez les lumières blanches froides qui donnent un aspect grisâtre aux murs enterrés.

5. Quelle hauteur sous plafond pour un sous-sol habitable ?

C’est souvent la première question que nous posons lors d’une visite technique. La hauteur sous plafond (HSP) ne détermine pas seulement la légalité de votre pièce, elle conditionne votre bien-être. Personne n’a envie de vivre en baissant la tête.

La bataille des chiffres : Légal vs Confort

Il est crucial de distinguer ce que la loi autorise de ce que le confort exige. Voici les trois seuils à connaître :

- 1,80 m : Le seuil légal et fscal. C’est la limite officielle. En dessous de 1,80 m, la surface n’est pas considérée comme « habitable » au sens de la loi Carrez, et elle ne compte pas comme Surface Hors Œuvre Nette (SHON).

- 2,10 m : Le seuil de confort minimum. Chez Atelier Anaka, nous recommandons fortement de ne pas descendre en dessous de cette hauteur. C’est le minimum pour installer des portes standard et circuler sans sensation d’écrasement.

- 2,40 m : Le seuil Idéal. C’est la hauteur standard d’une construction moderne. À ce niveau, on oublie totalement que l’on est en sous-sol.

Note locale : Dans certaines communes autour de Grenoble ou Voiron, les services d'urbanisme peuvent exiger une hauteur supérieure à 1,80 m pour valider un changement de destination en habitation.

Que faire si le plafond est trop bas ? Le décaissement

Si votre sous-sol affiche une hauteur de 1,90 m ou moins, l’aménagement en pièce de vie est compromis… à moins de creuser. C’est ce qu’on appelle le décaissement (ou excavation).

C’est une opération lourde qui consiste à abaisser le niveau du sol existant. Attention, ce ne sont pas des travaux anodins :

- Risque structurel : En creusant, on s’approche, voire on dépasse, le niveau des fondations de la maison. Le risque de déstabiliser l’édifice est réel.

- L’Étude obligatoire : L’intervention d’un Bureau d’Études Structure (BET) est indispensable avant de toucher à quoi que ce soit. Il vérifiera la profondeur et l’état des fondations et préconisera des reprises en sous-œuvre (renforts) si nécessaire.

- La reconstruction : Une fois la terre évacuée, il faut couler une nouvelle dalle en béton armé isolée pour recréer un sol sain.

Le conseil du pro : Le décaissement est une solution technique viable mais coûteuse. Elle doit être réservée aux projets où le gain de surface et la valorisation immobilière justifient cet investissement important.

6. Sécurisation de l’accès : L’escalier

L’escalier de cave est souvent raide, étroit et dangereux. Il faut le transformer en escalier d’habitation.

- La Trémie (l’ouverture au plafond) : Elle doit souvent être agrandie pour installer un escalier confortable, ce qui implique de modifier le plancher (intervention de professionnels requise).

- Les dimensions de confort :

- Hauteur de marche : entre 17 et 21 cm.

- Largeur de passage : au moins 70 cm.

- L’emplacement : Sur le côté pour optimiser une pièce unique, ou central (« en étoile ») pour distribuer plusieurs pièces.

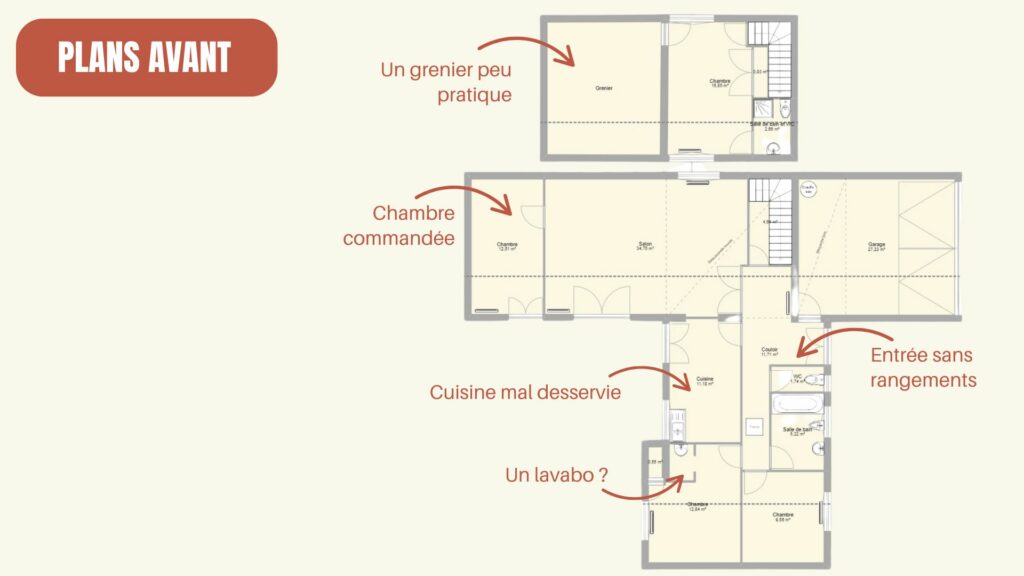

Comment choisir la fonction et l’aménagement de sa pièce en sous-sol ?

Le sous-sol offre un véritable gain de place, mais la fonction doit s’adapter à la réalité de l’espace. Chez Atelier Anaka, nous vous conseillons de ne jamais forcer un usage dans une configuration inadéquate (comme une chambre principale dans un espace trop bas ou sans lumière naturelle). Le succès réside dans l’écoute, à la fois de vos besoins et des contraintes du bâtiment.

1. Adapter l’usage à la configuration (Hauteur & Lumière)

La hauteur sous plafond (HSP) est le facteur déterminant. L’usage doit être guidé par la possibilité de circuler confortablement.

| Hauteur Sous Plafond | Usage Recommandé | Type d’utilisation |

| Inférieure à 2,00 m | Stockage, Cave à vin, Atelier léger | Fonctionnelle / Non-permanente |

| 2,00 m à 2,10 m | Salle de jeux, Home-cinéma, Chambre d’appoint | Loisirs / Temporaire |

| À partir de 2,40 m | Séjour, Chambre principale, Bureau, Studio indépendant | Vie quotidienne / Permanente |

2. Contraintes techniques spécifiques aux options courantes

Le sous-sol permet de réaliser une grande variété de pièces : chambre, salle de jeux, bureau, salle de sport, cinéma, buanderie, salle de bain, cave à vin, espace de stockage, atelier, studio indépendant. Cependant, certaines options sont plus gourmandes en travaux :

- Pièces d’eau (Salle de bain, Cuisine) : Ces espaces sont les plus exigeants. Ils nécessitent de prolonger les arrivées d’eau et surtout les évacuations. Si le réseau général est trop haut, l’installation d’une pompe de relevage est obligatoire, augmentant le coût et la complexité.

- Buanderie : Elle nécessite une bonne évacuation des eaux usées et surtout une VMC puissante pour faire face à la vapeur générée par le sèche-linge et le linge humide. Pour aller plus loin dans l’optimisation de cet espace, nous vous invitons à consulter nos astuces pour comment aménager une buanderie.

- Espace Musical ou Cinéma : L’enjeu est l’isolation acoustique (mur, sol, plafond) pour garantir la tranquillité des voisins et des occupants de l’étage.

- Studio Indépendant : Ce projet, très rentable à terme, cumule les contraintes (plomberie + normes d’habitabilité pour la location).

3. Astuces pour optimiser les espaces atypiques et petits

Même les sous-sols avec des piliers, des marches ou une forme irrégulière peuvent être optimisés grâce à l’agencement :

- Les estrades (Jeux de niveaux) : Utiliser les différences de niveaux ou créer des estrades pour séparer visuellement les fonctions (coin nuit surélevé, coin bureau) sans avoir besoin de cloisons. L’estrade peut également servir de grand rangement intégré.

- Le rangement sur-mesure : Les piliers ou les zones sous les escaliers doivent être intégrés. Nous concevons des meubles sur-mesure qui épousent ces éléments atypiques pour créer des placards encastrés ou des bibliothèques, renforçant l’impression de verticalité et évitant l’encombrement.

- Mobilier : Privilégiez le mobilier bas et multifunctionnel (canapés convertibles, tables relevables) pour que la pièce reste spacieuse.

Comment aménager l’accès et la circulation dans un sous-sol ?

L’accès au sous-sol est le lien vital entre votre maison et votre nouvel espace de vie. L’escalier d’origine, souvent raide et étroit, est conçu pour un usage occasionnel de cave. Il doit être transformé et sécurisé pour un usage fréquent et confortable.

1. Le défi de la trémie et de la structure

Le premier chantier pour rendre l’accès confortable est souvent l’agrandissement de la cage d’escalier (trémie).

- Pourquoi agrandir ? Non seulement cela facilite l’installation d’un escalier plus confortable, mais c’est aussi indispensable pour le passage du mobilier (canapé, table, etc.) et pour améliorer la ventilation globale de l’espace.

- Intervention professionnelle : Modifier la trémie implique de découper et de renforcer la dalle (plancher) entre les deux étages. Ce sont des travaux structurels lourds qui nécessitent impérativement l’intervention de professionnels de la construction.

2. Normes et confort pour l’escalier

L’escalier doit être sécurisé, avec des marches confortables et éventuellement des mains courantes. Pour un usage quotidien, il doit respecter les normes d’habitation :

- Largeur : La largeur de l’escalier ne doit pas descendre en dessous de 70 cm pour garantir une circulation aisée.

- Hauteur des marches (Giron) : Le confort est assuré lorsque la hauteur des marches est comprise entre 17 et 21 cm (avec une relation équilibrée entre la hauteur et le giron, ou profondeur de la marche).

3. L’emplacement : Gérer la circulation

Où placer l’escalier est une décision clé qui impacte l’agencement de tout le sous-sol :

- Pièce unique : L’escalier doit être relégué sur le côté pour libérer le maximum d’espace central de la pièce.

- Multiples espaces : Si le sous-sol dessert plusieurs pièces (chambre, salle de bain, buanderie), l’escalier doit être positionné au centre pour organiser une distribution « en étoile ».

4. Optimisation de l’accès

Même les zones d’accès peuvent être valorisées pour gagner de la place, un atout précieux dans nos maisons de Voiron et Grenoble.

- Rangements intégrés : La cage d’escalier, souvent perdue, peut être exploitée. Nous pouvons y intégrer des rangements sur-mesure, des placards ou des bibliothèques pour gagner de la place sans encombrer la pièce.

Astuces pour optimiser les espaces atypiques et petits sous-sols

Le sous-sol est rarement un rectangle parfait. Il présente souvent des poteaux, des tuyauteries apparentes ou des zones plus basses qui, au lieu d’être masquées, peuvent être exploitées pour créer un design unique et maximiser le gain de place.

L’optimisation passe par une approche ingénieuse du volume et du mobilier :

1. Jouer sur la verticalité et le rangement intégré

Dans un sous-sol où la hauteur sous plafond (HSP) est souvent limitée, il faut diriger le regard vers le haut.

- Rangements toute hauteur : Utilisez l’intégralité de la hauteur disponible. Nous concevons des rangements intégrés sur-mesure du sol au plafond pour éliminer les espaces perdus. Cela renforce l’impression de verticalité et libère l’espace au sol.

- Dissimuler : Les éléments techniques (gaines de VMC, tuyaux) peuvent être intégrés dans ces placards toute hauteur, permettant ainsi de les rendre invisibles tout en assurant l’accès technique.

2. L’astuce des différences de niveaux (Estrades)

C’est une technique d’architecte idéale pour les espaces ouverts en sous-sol.

- Séparer sans cloisonner : Plutôt que d’ériger des cloisons qui bloquent la lumière artificielle, jouez sur les estrades ou les marches. Vous pouvez, par exemple, surélever le coin nuit ou le coin lecture pour le séparer visuellement du reste du salon.

- Double fonction : L’estrade elle-même peut être utilisée pour le rangement. Sa structure creuse est parfaite pour intégrer de vastes tiroirs ou des accès de stockage, offrant une fonctionnalité maximale à la surface.

3. Le choix stratégique du mobilier

- Mobilier modulable : Privilégiez les meubles qui ont plusieurs fonctions (banc-coffre, table escamotable, canapé convertible) pour permettre à la pièce de changer d’usage facilement (bureau le jour, chambre d’appoint la nuit).

- Lignes épurées et bas : Pour ne pas accentuer la faible hauteur sous plafond, optez pour du mobilier aux lignes minimalistes et, idéalement, bas. L’espace visible au-dessus du meuble contribue à agrandir la sensation de volume.

Quels matériaux, revêtements et équipements privilégier pour un sous-sol confortable ?

Le choix des matériaux dans un sous-sol n’est jamais anodin. Ils ne doivent pas seulement être esthétiques ; ils doivent garantir la durabilité face à un environnement potentiellement humide et froid.

1. Revêtements : Isolation en couches et durabilité

La rénovation d’un sous-sol passe par la création d’un véritable « sandwich » protecteur.

- Pour les sols : Après l’installation de la première couche (plaques isolantes rigides sur la chape), nous conseillons des revêtements qui ajoutent au confort thermique :

- Parquet ou stratifié : Pour l’aspect chaleureux.

- Moquette épaisse : Excellent isolant et très bonne absorption acoustique, idéale pour les salles de cinéma.

- Béton ciré : Pour un style industriel, durable et facile d’entretien.

- Pour les murs : Nous utilisons des panneaux de doublage (isolant + plâtre) pour une finition parfaite et une isolation efficace. En finition, une peinture isolante ou hydrofuge peut apporter une couche de protection supplémentaire.

2. Traitements spécifiques et matériaux déconseillés

Même après assainissement, le sous-sol exige des précautions.

- Traitements d’appoint : En complément, l’application d’enduits hydrofuges ou de pare-vapeur peut être nécessaire. En cas d’infiltrations tenaces, le cuvelage par l’intérieur reste la solution pour bloquer l’eau.

- Mise en garde : N’utilisez jamais de matériaux sensibles à l’humidité, comme le bois brut, sans traitement adéquat. Si vous installez une salle de musique, rappelez-vous que les instruments (pianos) sont particulièrement sensibles à l’humidité, nécessitant une ventilation et un contrôle de l’hygrométrie rigoureux.

3. Systèmes de chauffage adaptés (100 W/m²)

Le sous-sol a besoin d’une source de chaleur efficace pour garantir le confort. Nous dimensionnons généralement les besoins à environ 100 W par mètre carré (100W/m²).

| Système de chauffage | Usage recommandé | Avantages |

| Pompe à Chaleur (PAC) | Solution écologique et économique. Idéale associée à un plancher chauffant (Air/Eau). | Confort optimal, faible coût d’usage. |

| Radiateurs à Inertie | Si l’air est sain et sec. Diffusion d’une chaleur douce et constante. | Solution pratique et confortable. |

| Convecteurs Électriques | Si l’humidité persiste légèrement. | Assèche l’air plus rapidement (mais moins confortable qu’un radiateur à inertie). |

4. Équipements techniques et sécurité : Les obligations

La sécurité et la salubrité priment sur le reste.

- Ventilation mécanique : L’installation d’une VMC est indispensable pour garantir un air sain et l’évacuation de l’humidité.

- Détecteurs : Outre les détecteurs de fumée obligatoires, nous recommandons des détecteurs de CO2 pour les pièces confinées, ainsi que des alarmes en cas d’inondation si vous utilisez une pompe de relevage.

- Risques Amiante et Plomb : Pour les constructions antérieures à 1997 (très fréquentes à Voiron et Grenoble), le diagnostic amiante avant travaux (RAAT) est obligatoire. De même, les peintures et canalisations anciennes peuvent contenir du plomb (avant 1950), nécessitant un diagnostic.

Comment réussir la décoration d’une pièce en sous-sol ?

La décoration est l’étape essentielle qui parachève la transformation de votre sous-sol. Elle doit créer une illusion d’optique pour pallier le manque de lumière et transformer l’espace technique en un lieu chaleureux et accueillant. L’objectif est simple : vous faire oublier que vous êtes sous terre.

1. La palette de couleurs : agrandir et réchauffer

Pour donner une impression d’espace et de luminosité dans un volume naturellement sombre, le choix des teintes est fondamental.

- Favoriser les tons clairs et lumineux : Adoptez une base de peinture dans des tons clairs : écrus, blancs chauds, beiges ou pastels. Ces couleurs renvoient au maximum la lumière disponible et agrandissent visuellement la pièce.

- Éviter les erreurs : Fuyez le blanc pur ou le blanc bleuté. Sous un éclairage artificiel, ces teintes ont tendance à rendre l’atmosphère froide et presque clinique.

- Le plafond : Il doit rester dans une teinte très claire (blanc pur de préférence) pour ne pas tasser l’espace et donner une sensation de hauteur.

2. Matériaux et textiles : L’effet « Cocooning »

Pour renforcer le côté douillet, il faut compenser l’aspect minéral du sous-sol par des matières naturelles.

- Matériaux naturels : Utilisez des bois chaleureux (même traités pour résister à l’humidité), des objets en rotin ou des textiles en lin. Ces fibres créent immédiatement une atmosphère plus douce.

- Touches chaleureuses : Si votre base est neutre, ajoutez des accents dans des couleurs réconfortantes (coussins, tapis, plaids) comme le taupe ou la terracotta pour appuyer le côté cocooning.

3. Les Jeux d’illusion : Miroirs et éclairage indirect

C’est ici que l’on manipule la perception de l’espace pour le multiplier.

- Les miroirs : Disposez de grands miroirs muraux stratégiquement. Ils sont un puissant outil pour agrandir visuellement la pièce et sont vitaux pour réfléchir la lumière artificielle et les rares apports naturels.

- Multiplier l’éclairage : Il faut simuler la lumière du jour. Multipliez les sources lumineuses (spots encastrés, appliques, lampes d’appoint). Privilégiez les éclairages indirects (dirigés vers les murs ou le plafond) pour diffuser une lumière douce et homogène.

4. Mobilier : Optimiser sans encombrer

Dans un sous-sol où la hauteur sous plafond peut être limitée, l’agencement doit être épuré.

- Meubles bas : Choisissez du mobilier bas aux lignes épurées. Cela permet de dégager l’espace visuel entre le meuble et le plafond, créant une illusion de plus grande hauteur.

- Solutions intégrées : Optez pour du mobilier modulable et des solutions d’agencement sur-mesure (placards encastrés, rangements intégrés toute hauteur) pour optimiser les petites surfaces et éviter l’encombrement.

Quel budget prévoir pour aménager une pièce en sous-sol ?

Le prix pour aménager un sous-sol est variable, mais se situe généralement dans une fourchette allant de 1 200 € à 2 200 € TTC par mètre carré (m²). Ce tarif peut être dépassé si les travaux sont particulièrement exigeants ou si vous optez pour des matériaux haut de gamme.

1. Les facteurs qui font varier le budget

Le coût final dépend moins de la décoration que de l’état initial du sous-sol et de sa complexité technique. Ce sont ces éléments qui tirent le prix vers le haut :

- L’État initial : La présence d’une forte humidité exige un drainage ou un cuvelage coûteux.

- La structure : La nécessité d’un décaissement (excavation) pour gagner de la hauteur sous plafond (HSP) multiplie le coût par deux ou trois, car elle implique des études structurelles lourdes (BET) et la modification des fondations.

- Les réseaux : La création de pièces humides (cuisine, salle de bain) qui nécessite l’installation d’une pompe de relevage (coûteuse et complexe).

- La qualité : Le choix de matériaux de finition, mais aussi les honoraires des professionnels (Architecte, BET) impactent directement l’investissement.

2. Estimation des coûts par poste de travaux

Pour vous permettre d’anticiper au mieux votre projet de rénovation à Voiron ou Grenoble, voici une estimation détaillée des coûts moyens constatés, incluant les fournitures et la main d’œuvre :

| Postes de travaux (exemples) | Prix constaté (Fournitures et main d’œuvre inclus) |

| Étude géotechnique (BET) | 1 000 à 2 500 € |

| Excavation (Décaissement) | 20 € / m³ |

| Drainage ou Cuvelage | 4 000 à 10 000 € |

| Installation VMC (simple à double flux) | 600 à 4 000 € |

| Isolation murs | 50 à 90 € / m² (ou 80 à 130 € / m² hors peinture) |

| Isolation sol | 20 à 50 € / m² (ou 30 à 100 € / m²) |

| Pose faux plafond acoustique | 30 à 90 € / m² (ou 80 à 100 € / m² peinture incluse) |

| Installation d’un puits de lumière | 1 500 à 10 000 € / puits |

| Installation pompe de relevage | 2 000 à 4 000 € |

| Accompagnement architecte | 10 à 15 % du montant des travaux |

Quelles sont les erreurs à éviter lors de l’aménagement d’un sous-sol ?

1. Négliger le traitement de l’humidité et de la ventilation

C’est l’erreur la plus fréquente, et la plus désastreuse. Beaucoup tentent de « cacher » l’humidité derrière un isolant standard.

- L’erreur : Sous-estimer la ventilation nécessaire ou, pire, ignorer la source de l’humidité (infiltration, remontées capillaires) avant l’aménagement.

- Les conséquences : La pièce devient rapidement inhabitable (odeur de moisi, air vicié). Les finitions (peintures, plâtre) se dégradent en quelques mois, et le risque sanitaire augmente.

2. Ignorer les obligations légales et administratives

Un aménagement non déclaré est une épée de Damoclès qui menace la revente de votre bien et votre fiscalité.

- L’erreur : Ne pas déposer de Déclaration Préalable (DP) ou de Permis de Construire (PC) si la surface ou la structure l’exigent, ou ne pas obtenir l’accord en copropriété.

- Les conséquences : Risque de litige, obligation de démolir ou de remettre aux normes en cas de contrôle, et non-conformité qui bloque la revente.

- L’oubli fiscal : Omettre la déclaration fiscale H2 augmente le risque de redressement et la taxe foncière.

3. Oublier la question de la Hauteur Sous Plafond (HSP)

La rentabilité de votre projet dépend de cette simple mesure de hauteur.

- L’erreur : Aménager une pièce dont la HSP est inférieure à 1,80 m sans prévoir de décaissement.

- Les conséquences : La pièce ne peut pas être comptabilisée comme surface habitable légale. Le coût des travaux est engagé, mais la valorisation à la revente est diminuée car les mètres carrés ne comptent pas dans la surface Carrez.

4. Mal dimensionner l’accès et les équipements techniques

Un sous-sol est fait pour durer, mais il doit être fonctionnel au quotidien.

- L’erreur d’accès : Conserver un escalier trop pentu ou étroit (mauvais dimensionnement de la trémie), rendant l’accès pénible, voire dangereux, pour un usage fréquent.

- L’erreur technique : Sous-dimensionner le chauffage par rapport au volume froid, ou oublier d’installer une pompe de relevage pour les pièces humides, ce qui engendre des problèmes d’évacuation d’eau.

5. Choisir des matériaux inadaptés à l’environnement

Même le plus beau des parquets ne résistera pas si l’environnement est hostile.

- L’erreur : Utiliser des matériaux sensibles à l’humidité (certains bois, placos non traités, etc.) même si vous pensez que l’humidité est traitée.

- Les conséquences : Dégradation rapide des finitions, moisissures derrière les cloisons, et nécessité de tout refaire à court terme.

FAQ : vos questions sur l’aménagement d’une pièce en sous-sol

Puis-je aménager une cave en pièce à vivre ?

Oui, mais cela demande des travaux importants. La faisabilité dépend principalement de l’humidité et de la hauteur. La pièce doit respecter les normes d’habitabilité, notamment une HSP minimale. Une hauteur sous plafond inférieure à 2,10m limite l’usage aux activités ponctuelles (cinéma, salle de jeux) et non à une pièce de vie permanente.

Faut-il déclarer l’aménagement du sous-sol en mairie ?

Oui, si la surface aménagée dépasse 5m². Une Déclaration Préalable (DP) est requise entre 5m² et 20m² (voire 40m² si PLU). Au-delà de ces seuils, ou en cas de modification structurelle, un Permis de Construire (PC) est obligatoire. Le recours à un architecte est requis si la surface totale dépasse 150m².

Comment savoir si mon sous-sol est assaini et sain ?

Un diagnostic complet par un professionnel est essentiel. Les signes d’un sous-sol malsain incluent les moisissures, la condensation, les traces de salpêtre ou les suintements. Le traitement exige d’abord de s’attaquer à la source (drainage ou cuvelage), puis d’améliorer significativement la ventilation (VMC) pour garantir un air propre.

Quelle solution pour apporter de la lumière naturelle dans un sous-sol totalement enterré ?

Pour un sous-sol totalement enterré, il faut créer des ouvertures. Les solutions techniques incluent la création d’une cour anglaise (espace creusé en façade) ou l’installation de puits de lumière (système captant la lumière depuis le toit). Une autre option est la pose d’une surface vitrée dans le plancher du rez-de-chaussée.

Est-il possible d’installer une salle de bains ou une cuisine en sous-sol ?

Oui, mais cela implique de prolonger les réseaux d’eau et d’évacuation. C’est souvent complexe et coûteux. Si les tuyaux d’évacuation sont trop éloignés ou situés au-dessus, l’installation d’une pompe de relevage est nécessaire, représentant un coût supplémentaire important (généralement entre 2 000 € et 4 000 €).

Quelles sont les contraintes en copropriété ?

L’accord du syndicat des copropriétaires est obligatoire pour entreprendre des travaux, même modestes. Les travaux d’assainissement extérieurs (drainage, décaissement) sont généralement refusés car ils touchent aux parties communes. L’intervention doit se limiter aux solutions internes, comme le cuvelage.

Le sous-sol aménagé est-il pris en compte dans la surface habitable ?

Oui, s’il respecte les critères de décence et d’habitabilité, notamment une hauteur sous plafond (HSP) d’au moins 1,80m. L’augmentation de la surface habitable doit être déclarée au fisc (déclaration H2), entraînant automatiquement une hausse des taxes foncières et d’habitation.

Grenoble - Episode 3 - Fin des travaux de maçonnerie

Anaka 06/05/2025 17:02