Travaux en appartement : les horaires autorisés et les règles à connaître

Perceuse trop tôt, marteau tard le soir… Dans un immeuble, les travaux ne concernent pas seulement ceux qui les réalisent. Ils résonnent, s’entendent, parfois dérangent. Et c’est là que les ennuis commencent.

Avant de se lancer dans une rénovation d’appartement, il faut connaître les horaires autorisés pour les travaux bruyants. Car en copropriété, il ne suffit pas de vouloir bien faire : il faut aussi respecter le cadre légal, les règles de la copro, et les bonnes pratiques de voisinage.

À retenir :

- La loi ne fixe pas d’horaires universels, mais encadre les nuisances.

- Chaque commune (comme Grenoble) peut imposer des restrictions plus strictes.

- Les professionnels comme les particuliers doivent respecter ces règles.

Besoin d’un accompagnement sur-mesure pour votre rénovation ?

Cadre légal : ce que dit la loi sur les horaires de travaux

Que dit la loi ?

Plusieurs textes s’appliquent en cas de bruit excessif lié aux travaux :

- Code de la santé publique (art. R1336-10) : interdit les bruits de voisinage gênants par leur durée, leur répétition ou leur intensité.

- Code de l’environnement (art. R571-25 à R571-28) : encadre les bruits de chantiers et impose des mesures de prévention pour limiter les nuisances.

- Code civil (art. 1253) : pose le principe du “trouble anormal de voisinage” même en l’absence de faute.

En clair : même un bruit légal peut devenir répréhensible s’il cause un trouble anormal.

Horaires généralement tolérés

La loi ne fixe pas d’horaires précis au niveau national, mais les usages suivants sont largement reconnus :

| Jour | Matin | Après-midi |

|---|---|---|

| Lundi à vendredi | 8h30 – 12h | 14h30 – 19h |

| Samedi | 9h – 12h | 15h – 19h |

| Dimanche et fériés | 10h – 12h | Souvent interdit |

Ces plages horaires sont basées sur les recommandations du Conseil National du Bruit (CNB), un organisme public rattaché au ministère de la Transition écologique. Il fournit une base de référence pour encadrer les bruits de voisinage, en particulier ceux liés aux travaux.

Et la nuit ?

Entre 22h et 7h, c’est le domaine du tapage nocturne.

Aucun bruit ne doit troubler le repos des voisins, même occasionnel.

Retenez ceci : le bon sens reste la règle d’or. Un bruit peut être sanctionné même s’il respecte les horaires si son intensité ou sa répétition devient abusive.

Règlements locaux et copropriété : des règles parfois plus strictes

Respecter les horaires légaux, c’est une chose. Mais dans certaines villes – et en copropriété – les règles peuvent aller plus loin. C’est le cas notamment à Grenoble.

Grenoble : un cadre municipal strict

La ville de Grenoble a mis en place un l’arrêté municipal n°2019-0456 du 15 mars 2019 pour encadrer les nuisances sonores liées aux travaux.

- Travaux bruyants interdits de 19h à 7h en semaine

- Travaux interdits toute la journée les dimanches et jours fériés

Un PLUi qui intègre la qualité sonore

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble-Alpes Métropole ne fixe pas d’horaires, mais prend en compte les nuisances sonores dans l’aménagement du territoire. Cette approche vise à concilier urbanisation et qualité de vie à long terme.

Il impose notamment :

- L’intégration du bruit dans les projets urbains

- Des mesures d’isolation acoustique dans la construction

- La protection des zones calmes et sensibles

Un Plan de Prévention du Bruit pour aller plus loin

Grenoble-Alpes Métropole a également lancé un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Son objectif : agir sur toutes les sources de nuisances sonores.

Ce plan repose sur plusieurs axes :

- Réduire le bruit lié aux transports et infrastructures

- Prendre en compte le bruit dans la planification urbaine

- Informer et sensibiliser les habitants

- Assurer un suivi régulier de l’environnement sonore

En copropriété : des règles internes à respecter

Le règlement de copropriété peut, lui aussi, restreindre les horaires autorisés pour les travaux. Ces règles s’imposent à tous les occupants, qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Ce document peut notamment :

- Réduire les plages horaires (ex. fin des travaux à 17h)

- Interdire certains jours (mercredi ou samedi après-midi)

- Exiger une déclaration préalable auprès du syndic ou des voisins

Et pour la tranquillité de tous, découvrez pourquoi un constat d’huissier est une protection essentielle avant de commencer.

Quels types de travaux sont concernés par ces horaires ?

On parle ici de :

- Rénovation complète d’un logement : Ces chantiers sont les plus longs et donc les plus impactants. Les défis varient, qu’il s’agisse d’aménager un studio de A à Z ou de s’attaquer à la rénovation complexe d’un appartement haussmannien.

- Travaux d’isolation : Le bruit des perceuses pour fixer les isolants est particulièrement concerné. Apprenez comment isoler efficacement votre appartement en consultant notre guide dédié.

Qui comprennent les interventions :

- Percements : perceuse, perforateur, burineur

- Démolition : marteau-piqueur, massette, sciage de béton

- Découpe ou ponçage : meuleuse, ponceuse, scie circulaire

- Travaux de gros œuvre : maçonnerie, plomberie lourde, carrelage avec découpes

Ces interventions doivent impérativement être réalisées aux horaires autorisés, sauf urgence avérée (dégât des eaux, court-circuit…).

Pour comprendre comment sont réalisés les travaux, nous avons détaillé les 5 étapes clés d’une rénovation d’appartement réussie dans notre guide complet.

En cas de non-respect : que risque-t-on ?

Tapage diurne ou nocturne : une infraction reconnue

Le tapage diurne est sanctionné dès lors qu’un bruit excessif perturbe le voisinage, même en journée. Il n’est pas nécessaire qu’il soit constant : la répétition ou l’intensité suffit à le qualifier.

Entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. À ce moment-là, tout bruit gênant, même ponctuel, est susceptible d’être verbalisé.

Ce que vous risquez concrètement

Intervention des forces de l’ordre :

Les voisins peuvent appeler la police ou la gendarmerie en cas de bruit abusif.

Amende forfaitaire :

Jusqu’à 450 € d’amende pour tapage, selon l’article R1337-7 du Code de la santé publique.

Plainte ou action en justice :

Un voisin excédé peut porter plainte, voire engager une procédure pour trouble anormal de voisinage (article 1253 du Code civil).

Des recours aussi pour les voisins victimes

En cas de nuisance répétée, les voisins disposent de plusieurs leviers :

- Lettre de mise en demeure

- Saisine du conciliateur de justice ou du syndic

- Intervention de la mairie (notamment à Grenoble, via le service tranquillité publique)

Un dialogue en amont reste toujours préférable à une procédure.

Cas pratiques et questions fréquentes (FAQ)

Peut-on faire des travaux le dimanche dans un appartement ?

Cela dépend de votre commune.

À Grenoble, les travaux bruyants sont interdits toute la journée le dimanche (arrêté municipal).

Dans d’autres villes, une plage de 10h à 12h peut être tolérée pour les petits travaux.

Vérifiez toujours auprès de votre mairie.

Et si c’est juste pour 30 minutes de perceuse ?

Même pour une courte durée, un bruit intense en dehors des horaires autorisés peut être considéré comme tapage.

Le critère n’est pas la durée mais la gêne causée.

En copropriété, mieux vaut prévenir les voisins ou attendre le bon créneau.

Mon voisin fait des travaux bruyants à 20h, que puis-je faire ?

Commencez par le dialogue : un mot dans la boîte aux lettres ou une conversation calme règle souvent le problème.

Si rien ne change :

- Appelez la police si le bruit continue après 22h

- Notez les dates et heures du bruit

- Prévenez le syndic ou le gardien

Est-ce que les professionnels ont des horaires différents ?

Non. Les entreprises sont soumises aux mêmes horaires que les particuliers.

Elles doivent organiser leur chantier pour respecter les arrêtés locaux (comme celui de Grenoble).

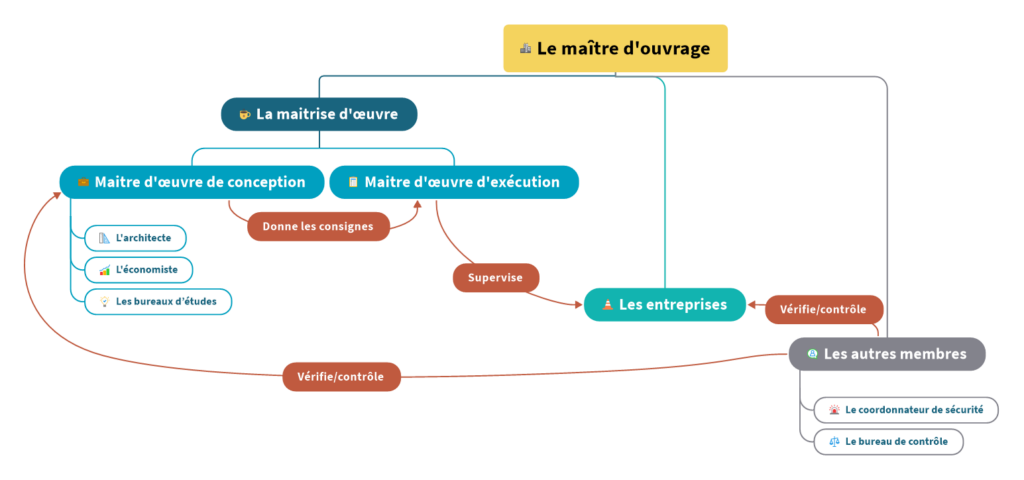

Une entreprise ou un maitre d’œuvre d’execution sérieux prévoit les phases bruyantes en journée.

Dois-je prévenir mes voisins avant de commencer les travaux ?

Ce n’est pas une obligation légale, mais c’est vivement recommandé.

Un simple mot dans le hall ou un message dans l’ascenseur permet d’éviter tensions et malentendus.